Mit dem neu entwickelten Mikroskop gelingt es nun, tiefer in den Körper zu blicken – ohne Gewebe entnehmen zu müssen. © dpa

Mit Laserstrahlen und Ultraschall machen Forscher bisher Unsichtbares sichtbar. Das junge Forschungsfeld Optoakustik kombiniert zwei Reize – und ist für Laien ein farbenprächtiges Schauspiel. Dabei ist die Sache ernst: Die neuen Methoden sollen etwa Krebspatienten helfen.

Die Bilder sehen aus wie abstrakte Kunstwerke: grüne und gelbe Fäden, zu Knubbeln verworren. Rötliche und bläuliche Schleier wabern über den Monitor von Vasilis Ntziachristos. Er ist Forscher und gehört zu den Vorreitern in der jungen wissenschaftlichen Disziplin Optoakustik. Die Technik kombiniert die Reize Licht und Ton und ermöglicht es, tief ins Gewebe von Menschen zu schauen und beispielsweise Tumore zu finden.

Das Verfahren geht unter die Haut – und tut nicht mal weh: Ein Laserstrahl sendet Lichtimpulse aufs Gewebe, das sich dadurch geringfügig erwärmt und ausdehnt. Das wiederum erzeugt Schallwellen, die man mit der richtigen Abhörtechnik messen kann. Daraus erstellt der Computer die bunten Bilder. Die Forscher können an den Aufnahmen beispielsweise ablesen, wie viel Sauerstoff und kleine Blutgefäße im Gewebe stecken. Dadurch können sie auch Behandlungsverläufe nachvollziehen.

„Den Laser spürt man nicht“

Ntziachristos beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Optoakustik. Der Professor am Helmholtz Zentrum München und der Technischen Universität München (TUM) entwickelt immer feinere Methoden für die praktische Anwendung. „Das Mikroskop hat eine 350-jährige Geschichte, vorher gab es keine Zellbiologie“, erklärt er. Doch herkömmliche Mikroskope dringen maximal einen Millimeter tief ins Gewebe. Mit den optoakustischen Methoden gelingt es nun, tiefer in den Körper zu blicken – ohne Gewebe entnehmen zu müssen.

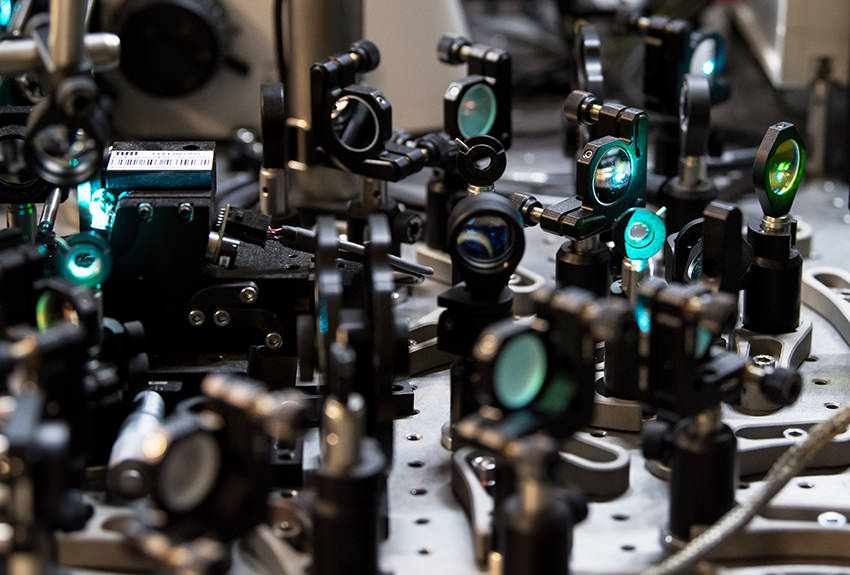

Im Klinikum rechts der Isar in München steht eine esstischgroße Anlage mit zahlreichen Sensoren und Linsen, die die grünen und blauen Laserstrahlen umleiten und brechen. Am Ende münden sie an einer Apparatur, die wie ein herkömmliches Mikroskop aussieht. Hier ist auch das zu untersuchende Gewebe platziert – und ein Empfänger für die Ultraschallwellen.

Für die praktische Anwendung ist das natürlich nichts – hierfür haben die Wissenschaftler eine handlichere Variante entwickelt. „Den Laser spürt man nicht“ versichert Mitarbeiter Gael Diot. Zwar darf die Technik noch nicht zur Diagnose genutzt werden. An freiwilligen Brustkrebspatientinnen wird sie aber schon getestet.

Bis zur Leber dringt der Laser nicht vor

Es braucht Zeit, um die bunten Bilder, die der Computer ausspuckt, zu verstehen. „Mit den Ärzten haben wir nach und nach versucht zu interpretieren, was die Abbildungen bedeuten“, sagt Diot. Überhaupt ist fachübergreifende Zusammenarbeit entscheidend für die optoakustische Entwicklung. So ist Ntziachristos Ingenieur. „Ich wollte Lösungen für Probleme in der Medizin entwickeln“, sagt er. Damit das noch besser klappt, werden an der Münchner School of Bioengineering der TUM unter anderem Experten aus Ingenieur-, Natur- und Computerwissenschaften sowie der Medizin zusammengebracht.

Dass es sich bei Optoakustik nicht um eine Spielerei von Forschern handelt, machen zahlreiche Auszeichnungen wie der Leibniz-Preis für Ntziachristos deutlich. Doch auch aus der Praxis kommen viel Lob und hohe Erwartungen: „Das war immer unser Traum, dass die molekulare Bildgebung auch biochemische und immunologische Eigenschaften zeigt“, sagt Professor Stefan Delorme vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Anders als in der Nuklearmedizin müsse man in der Optoakustik nicht mit Radioaktivität arbeiten. „Ich halte das für ein spannendes Werkzeug“, sagt Delorme.

Noch sei die Entwicklung aber „ein bisschen weit weg“ vom klinischen Einsatz, räumt er ein. „Das steckt noch in den Kinderschuhen.“ Und auch die Optoakustik hat ihre Grenzen: „Viel tiefer als vier bis fünf Zentimeter kommen sie nicht mit dem Laser“, sagt Delorme. Und auch der Schall verliere abhängig von der Gewebetiefe an Qualität. Untersuchungen etwa der Leber seien damit kaum möglich.

Ein Problem, das auch Ntziachristos und seine Leute kennen. Potenzial sehen sie unter anderem in der Dermatologie sowie in der Alzheimer- und Diabetesforschung.

Finanzielle Hürden überwinden

Bis es den entscheidenden Schritt weitergeht, Patienten also regulär mit Optoakustik in Kontakt kommen, wird es noch einige Jahre dauern. Die Vorschriften sind streng. So gelten etwa für Laserstrahlen Grenzwerte, wie Marc Fournelle vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik erklärt. „Dabei kann die Haut nicht verbrennen. Da ist jede Sonnenbank gefährlicher.“ Hinzu kämen finanzielle Hürden, bis die Technik etabliert ist, sagt Fournelle, der auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik ist. Dann könnte man aber Zeit und Geld sparen.

60 Gruppen forschen nach Ntziachristos’ Einschätzung weltweit an der in München entwickelten Technologie. Er bekomme viele Nachfragen. „Das ist ein gutes Zeichen, dass wir was Nützliches machen“, sagt er. Mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums arbeiten die Experten daran, den Aufwand für die Technik zu senken. 200.000 Euro kostet ein Apparat für die klinischen Tests im Moment noch. Doch Ntziachristos bleibt Visionär: „Mir schwebt ein 50-Euro-Gerät vor.“

Marco Kräftig (dpa)