Detail aus: Evi Tampold (Ill.), Liza Futerman (Text), Israel/Kanada: Keeper 5ft he Clouds © Liza Futerman/Evi Tampold

Seit Jahren widmen sich nicht nur literarische Texte und Filme dem Thema Krankheit, sondern auch Comics. Was wir aus ihnen lernen können, darüber sprachen wir mit Professorin Irmela Marei Krüger-Fürhoff. Sie leitet das Forschungsprojekt „PathoGraphics“ an der FU Berlin und hat mit ihrem Team die Ausstellung „Sick! Kranksein im Comic“ organisiert, die derzeit im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité zu sehen ist.

Redaktion: Comics sind doch eigentlich was für kleine Kinder und Nerds?

Irmela Krüger-Fürhoff: Auf keinen Fall. Denken Sie nur an den Comic „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“ von Art Spiegelman. In dieser Graphic Novel geht es darum, wie seine Eltern Auschwitz entkommen sind und dann mit dieser Erfahrung weiterleben müssen. Comics entwerfen Geschichten, verhandeln gesellschaftliche Zusammenhänge, thematisieren Fragen von Religion, Sex und Gender. Das Besondere ist, dass sie das oft aus der Perspektive der Außenseiter tun.

Wie spiegelt sich diese Sicht in der von Ihrer Forschungsgruppe organisierten Sonderausstellung „Sick! Kranksein im Comic“ wider?

Die Comics zeigen wie Patienten, Familienangehörige, Freunde und Pflegende Krankheit und Kranksein erleben. Damit brechen sie die teils verengte ärztliche Perspektive auf und geben uns Einblick, wie Menschen mit Grenzerfahrungen umgehen.

Dr. Irmela Marei Krüger-Fürhoff | Foto: Bernd Wannenmacher

Comics erzeugen eine ganz eigene Spannung

Was machen Comics dabei anders als Literatur?

Die Verbindung von Wort und Bild bringt die Herausforderung mit sich, Dinge auf den Punkt zu bringen, sie zu verdichten, manchmal auch zu überspitzen oder ins Groteske zu steigern. Manchmal passen Bild- und Sprachebene dabei nicht zueinander, sodass eine ganz eigene Spannung entsteht.

Haben Sie ein Beispiel?

Nehmen wir „Broken Eggs“ (dt. „Zerbrochene Eier“) der US-Amerikanerin Emily Steinberg. Auf der Sprachebene erzählt sie die Geschichte einer Frau vor und während ihrer Kinderwunschbehandlung. Dabei beschwert sich die Protagonistin darüber, dass sie sich bei den Untersuchungen vorkommt wie ein Versuchskaninchen. Auf der Bildebene nimmt Steinberg hingegen die Perspektive der Ärzte auf, zeigt nüchtern die medizinischen Abläufe und den Blick von außen auf die Patientin. Die Diskrepanz zwischen Wort und Bild erzeugt Spannung und fordert den Betrachter auf, eine eigene Haltung einzunehmen. Gleichzeitig thematisiert Steinberg mit ihrem Comic, wie wichtig Mutterschaft in der persönlichen und gesellschaftlichen Vorstellung für eine „erfolgreich gelebte Weiblichkeit“ ist. Die Frage, die sie dabei indirekt stellt, lautet: Ist Kinderlosigkeit eine Krankheit?

Gibt es einen Comic in der Ausstellung, das Ihnen persönlich besonders gut gefällt?

Der „Wolkenwächter“ von Liza Futerman und Evi Tampold.

Der zeigt eine Momentaufnahme aus dem Leben einer Frau, die ihre an Demenz erkrankte Mutter begleitet.

Richtig. Die Beziehung der beiden hat durch die Krankheit sehr gelitten, Mutter und Tochter leben in verschiedenen Welten und haben sich auch emotional voneinander entfernt. In dem Comic sitzen die beiden nebeneinander im Auto, dann fahren sie an einer Straßentaube vorbei und die Mutter bezeichnet den Vogel als „Wolkenwächter“.

Im nächsten Bild zeigen Futerman und Tampold die Taube riesengroß, der Vogel ragt fast über das Bild hinaus.

Es ist ein poetischer, fast traumartiger Moment, eine unerwartete Unterbrechung des Alltags. Für einen kurzen Augenblick erhält die Tochter Einblick in die Welt, wie ihre Mutter sie sieht, und das zeigt der jungen Frau, dass die Demenz nicht nur düstere Seiten hat. Es ist ein Moment, in dem die beiden sich emotional wieder nah sein können.

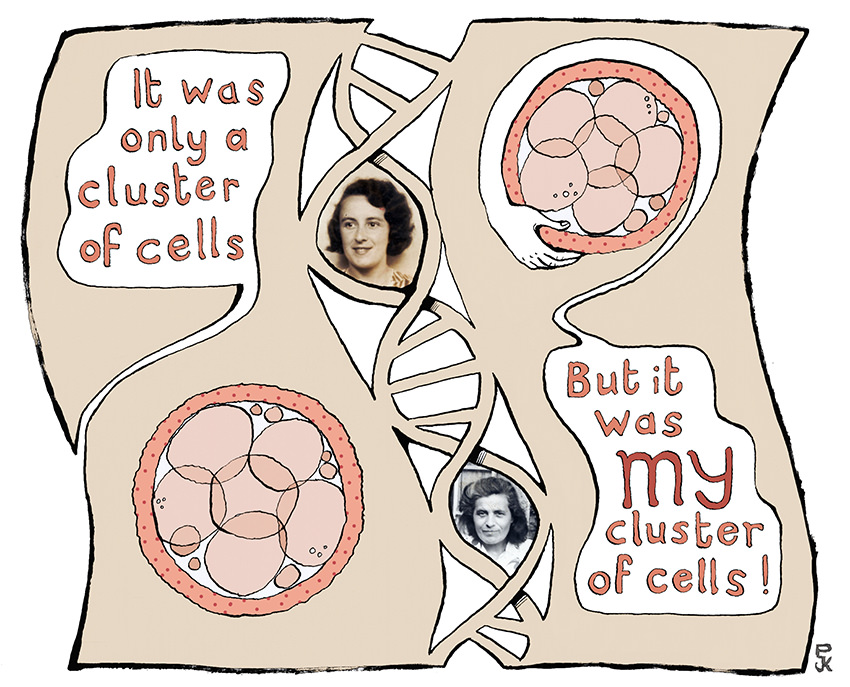

Paula Knight, UK: Cluster of Cells © Paula Knight, 2012

Kranksein ist etwas Fließendes

Und all das zwischen den Feucht- und Trockenpräparaten im Medizinhistorischen Museum der Charité.

Dass die Ausstellung an diesem Ort stattfinden kann, gefällt mir besonders gut. Die Räume haben eine ganz spezielle Aura. Die Präparate gehen zurück bis auf die Zeit des Pathologen Rudolf Virchow, also eine Epoche, in der die Patienten bei ihren Therapien kaum Mitspracherecht hatten. Die Ausstellung stellt den historischen Exponaten individuelle Geschichten aus der Gegenwart gegenüber und übergibt das Wort an diejenigen, die wegen eigener Krankheitserfahrung zu Experten geworden sind.

Was haben Sie persönlich aus der Beschäftigung mit den Comics gelernt?

Sie haben mir erneut deutlich gemacht, dass Kranksein etwas Fließendes ist, ein Zustand, der sich verändert und stets neu ausgehandelt werden muss – nicht nur gesellschaftlich, sondern auch persönlich.

Information: „Sick! Kranksein im Comic. Reclaiming Illness through Comics“ ist noch bis zum 4. März 2018 im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité zu sehen. Die zweisprachige Ausstellung wird von der Einstein-Stiftung gefördert und ist Teil des Forschungsprojekts „PathoGraphics“ an der Freien Universität Berlin.