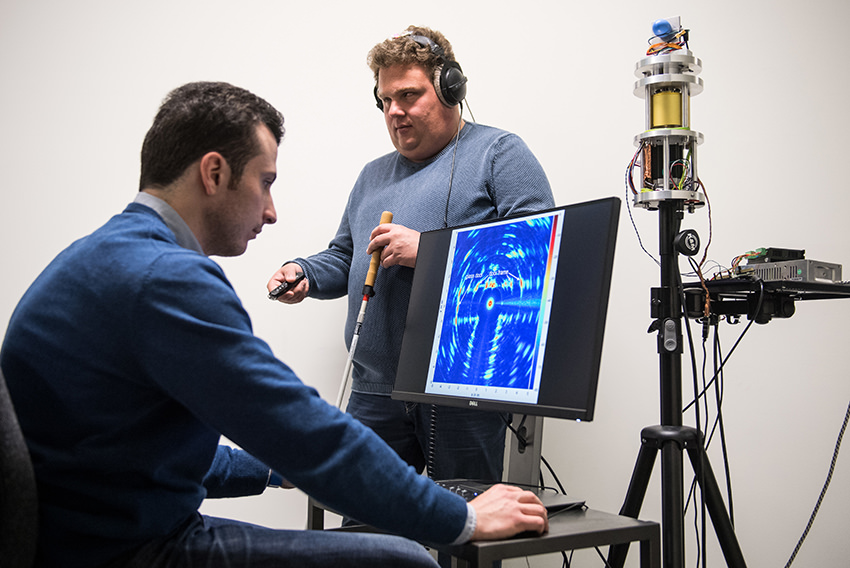

Simon Janatzek versucht mithilfe eines Kopfhörers, der akustische Signale ausgibt, und eines Pointers, mit dem er sein weitergehen simuliert, durch ein Labyrinth in einer Computersimulation zu bewegen. © dpa

Bochumer Forscher entwickeln einen Blindenradar. Sehr schnell sind sie bei sehr grundsätzlichen Fragen: Wie orientieren sich Blinde im Raum? Und welche Information brauchen sie dabei wirklich?

Simon Janatzek (41) ist blind. Die Sonne scheint, so viel sagen ihm seine 0,018 Prozent Rest-Sehfähigkeit. Sein Blinden-Navi fürs Handy leitet ihn bis vors Ingenieursgebäude D an der Ruhr-Uni Bochum. Aber wie es drinnen mit den vielen Tausend Türen weitergeht, das weiß er nicht. Hier wird an einem Gerät geforscht, dass ihm bei der Orientierung in Gebäuden weiterhelfen könnte. Janatzek will wissen, wie weit die Entwickler mit ihrem Blindenradar sind. Und ob er Hoffnung in diese Technik setzen darf.

Viele haben schon an technischen Hilfsmitteln für Blinde getüftelt. Diese vermessen die Umgebung – etwa per Ultraschall oder per Kamera – und melden dem Träger per Vibration oder Tonsignal, wo Hindernisse und Wege sind. Das Karlsruher Institut für Technologie entwickelt zum Beispiel eine Art Warnkappe: Sechs Ultraschall-Sensoren um den Kopf melden nahe Hindernisse durch Druck.

Der Raum soll hörbar werden

In der Praxis sieht man solche Geräte kaum, sagt Janatzek. Er achtet auf so etwas, denn er verkauft beruflich Blinden-Hilfsmittel. „Ich höre immer: Bei großen Hindernissen funktioniert das. Aber kleinere Höhenhindernisse wie ein stehendes Fahrzeug mit einem ausladenden Spiegel oder eine heruntergelassene Bühne, das geht meistens relativ schlecht.“ In der Praxis sehe man Blinde mit Stock oder Hund oder – wie Janatzek – mit Begleitperson. Deutschlandweit gibt es nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 650 000 und 1,2 Millionen Blinde und Sehbehinderte.

Drei Bochumer Forschungsinstitute und einige Industriepartner entwickeln gerade einen neuen Ansatz. Zumindest ist Radartechniker Nils Pohl bisher kein Ansatz mit Radar bekannt. Die für die Schiff- und Luftfahrt entwickelte RA.D.A.R.-Technik (RAdio Detection And Ranging) sendet Radiowellen aus und stellt Objekte, die diese zurückwerfen, auf einer Umgebungskarte dar. Pohls Lehrstuhl für Integrierte Systeme arbeitet bisher viel mit Radarsensoren etwa für autonomes Fahren.

„Wir haben die Idee, dass wir mit dieser Sensorik und ihrer Hörbarmachung Menschen direkt helfen können“, sagt Pohl. Der Bochumer Blindenradar soll anders als optische oder Sonar-Geräte auch an lauten oder dunklen Orten funktionieren. Er soll dem Träger über ein Hörgerät mit einem Ping-Geräusch anzeigen, wo ein Weg ist und wo ein Hindernis. Der Raum soll praktisch hörbar werden.

Bis dahin ist es freilich noch ein weiter Weg. Unter anderem müssen die Entwickler Skeptiker wie Gerhard Renzel vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) überzeugen. Der äußert zur Bochumer Akustiknavi-Idee „äußerste Zurückhaltung“. Der Verbands-Ausschuss für Umwelt und Verkehr, dem er vorsitzt, habe schon oft mit derartig ambitionierten Ideen zu tun gehabt. Zu oft schon hätten sie am Ende den hohen Hürden für ein wirklich hilfreiches Blinden-Hilfsmittel nicht genügt.

„Weniger ist mehr“

Noch können die Bochumer Forscher viel richtig oder viel falsch machen. Denn bislang stecken sie tief drin in der Entwicklung der drei Komponenten, die einmal ein integriertes System werden sollen. Die Radartechniker testen auf einem ihrer Flure noch, was bei der Raum-Erfassung geht und was nicht. Kann der Radar etwa Türen und Klinken erkennen? Janatzek hofft darauf. Für den Laien sind auf dem Radar-Schirm bei angestrengtem Hinschauen neben blauem Bildrauschen und grüngelber Leere einige rote Häufungen zu erkennen: Wände.

In einem Raum mit schallschluckenden Schaumstoffen testen die Kommunikationsakustiker um Gerald Enzner das Audio-Leitsystem in einem virtuellen Labyrinth. Janatzek setzt einen Kopfhörer auf. Ein Ping-Geräusch mit Richtungs-Information leitet ihn. Es zeigt an, wohin Janatzek sich als Nächstes bewegen muss. Er dreht sich so lange, bis er das Geräusch direkt vor sich hört. Macht er per Knopfdruck einen Schritt nach vorn in dem imaginären Labyrinth, springt der Ping weiter. Er ist Janatzek immer einen Schritt voraus. Vom Prinzip her stellen sich die Forscher so die Navigation vor.

Janatzek mit seiner lebenslangen Navigationserfahrung als Blinder bewegt sich sicher durch den virtuellen Irrgarten. Zahlreiche technische Probleme sind aber noch ungelöst. Die 3D-Hörumgebung macht zwar ein Links-Rechts-Richtungshören möglich – ob ein Ping aber vor oder hinter einem ist, könne die Technik nicht unterscheidbar machen, das klinge gleich, sagt Gerald Enzner. Auch sind die einzelnen Komponenten – der Radar, der Computer und das Hörgerät – noch viel zu groß.

Die Arbeit führt tief in grundlegende Fragen: Wie viel Information braucht ein Blinder, um sich sicher zu orientieren? Und sind dafür Hindernisse oder mögliche Wege wichtiger? Simon Janatzek zum Beispiel wüsste beim Betreten eines Raums gerne: „Wo sind alle Ausgänge, welche verschiedenen Wege gibt es hier für mich?“ Einige Blinde wären von so viel Ping aber eher erschlagen. Enzner glaubt: „Weniger ist mehr. Überinformation kann auch zu Missverständnis und Informations-Überlastung führen.“

Ping mit anderen Projekten verknüpfen

Das ist auch für Gerhard Renzel vom DBSV der Knackpunkt. Essenziell sei, dass das Gehör nicht belastet wird. „Das Gehör ist für sehbeeinträchtigte Menschen das Wichtigste, ohne das ist man aufgeschmissen.“ Auch könne ein Blindenradar nie den Blindenstock ersetzen. Die Radartechnik sei im Grundsatz gut, aber sie werde nur kombiniert funktionieren, „mit all dem, was wir eigentlich schon erreicht haben“.

Die Bochumer Forschungs-Ergebnisse müssten beispielsweise mit dem vor einem Jahr abgeschlossenen Projekt „mobile multi-modal mobility guide“ (m4guide) verknüpft werden. Bei dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt wird Satelliten-Navigation mit Bus- und Bahnfahrplänen und Gebäude-Grundrissen zu einer Tür-zu-Tür-Navigation kombiniert. Höchstens dann sieht Renzel für den Blindenradar Chancen als „Zusatzding“, wie er sagt.

Ob den Bochumern das gelingt, wird sich in gut zwei Jahren zeigen. So lange fließen noch die 1,8 Millionen Euro Förderung von EU und dem Land Nordrhein-Westfalen. Dann wollen die Forscher einen ersten Prototypen haben, der das Prinzip demonstriert.

Von Fabian May (dpa)