Roland Schnee liebt Volksmusik. Am liebsten mag er Akkordeon. Doch weil er körperlich behindert ist, konnte er das Instrument selbst nicht spielen. Bis jetzt.

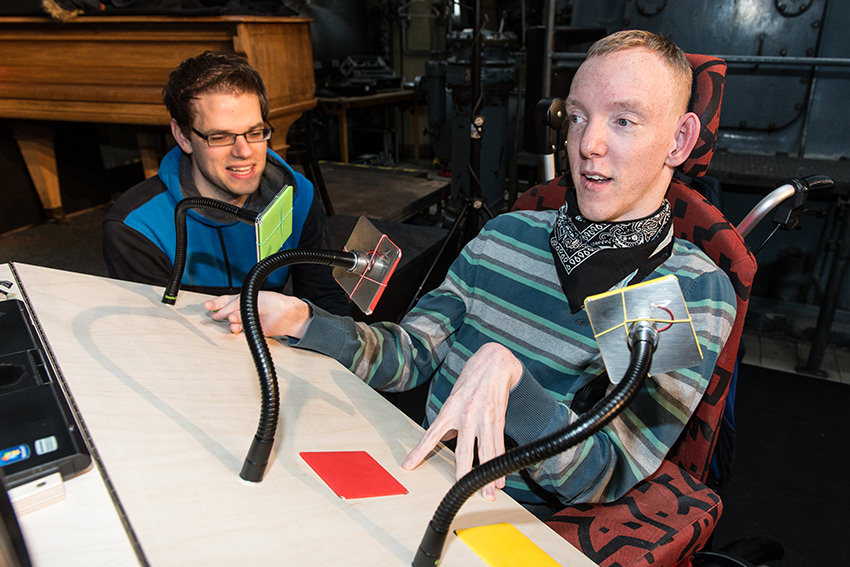

Wenn Roland Schnee Musik macht, scheint sein ganzer Körper mitzuspielen. Der 52-Jährige schwingt sich in seinem Rollstuhl vor und zurück, bewegt die Hände über dem Instrument und bewegt den Kopf hin und her. Selbst sein Gesicht ist in Bewegung, und er lacht leise. Das Musizieren ist für Roland Schnee eine ganz neue Erfahrung – denn er ist körperlich behindert. Motorik und Kommunikation sind stark eingeschränkt. Doch ein speziell an ihn angepasstes Instrument ermöglicht es ihm, Akkordeon zu spielen.

Gebaut hat das Instrument Andreas Brand. Der Student an der Musikhochschule in Trossingen in Baden-Württemberg tüftelte und probierte so lange herum, bis der 52-Jährige damit zufrieden war. „Roland liebt Volksmusik und besonders das Akkordeon“, sagt Brand. „Aber es hat eine Weile gedauert, bis das Instrument genau so geklungen hat, wie er es wollte.“

Mit Sensoren, Druckknöpfen und Mikroprozessoren

Entstanden ist das Akkordeon im Rahmen von Brands Abschlussarbeit. Sein Ziel: Menschen, die durch motorische und geistige Einschränkung kein herkömmliches Instrument spielen können, einen besonderen Zugang zur Musik ermöglichen.

Am Anfang habe er sich mit den behinderten Teilnehmern seines Projekts zusammengesetzt und verschiedene Musikarten und -stile angehört, sagte Brand. „Ich wollte herausfinden, was ihnen gefällt und auf welche Klänge sie reagieren.“ Im zweiten Schritt habe er sich überlegt, wie man diese Klänge spielbar machen kann.

Herausgekommen sind dabei mehrere Holzkästen, die mit Sensoren, Druckknöpfen, Mikroprozessoren und einer Software ausgestattet sind. Zusammen mit einem Schreiner wurden die Prototypen entwickelt und mit den Behinderten ausprobiert.

Erschöpft, aber glücklich

Die Freude am Spielen sei Roland Schnee im Gesicht anzumerken, sagt sein Betreuer Rainer Nassal. „Wie er lacht, das ist herzerfrischend. Es macht ihm einfach Spaß, anderen zu zeigen, was er kann. Er hat auch entdeckt, dass er gerne vor Publikum spielt.“

Genau darin liege eine sehr große Ressource der Musiktherapie, sagt der Freiburger Therapeut Eric Pfeifer. Menschen, die eingeschränkt seien, würden Ausdruck und Selbstbestimmung ermöglicht. „Sei das durch ein Zupfen an einer Gitarrensaite, wenn gerade noch die Bewegung mit einem Finger möglich ist“, sagt der Professor an der Katholischen Hochschule Freiburg. „Plötzlich kann ich selbst etwas tun und werde wahrgenommen. Das ist ein ganz berührendes und besonderes Element in der Musiktherapie.“

Zudem könne die Musiktherapie die Motorik verbessern: „Sie bietet Ansätze und Möglichkeiten, auf funktionaler Ebene Bewegungsabläufe zu unterstützen und sogar wiederzufinden“, sagt Pfeifer. Das hat auch Roland Schnees Betreuer bemerkt: „Es fällt ihm eigentlich sehr schwer, etwas zu greifen oder einen bestimmten Punkt zu treffen“, sagt Nassal. Schnees Finger sind verkrümmt, die Hände wollen nicht immer so, wie er es will. Seit er an dem Instrument übe, werde es aber etwas besser, sagt Nassal. Auch wenn ihn das Spielen noch sehr anstrenge. „Danach ist er erschöpft.“

Musik aktiv praktizieren

Bislang gibt es nach Angaben der Techniker Krankenkasse noch relativ wenige Untersuchungen, die Ergebnisse von Musiktherapien statistisch verlässlich nachweisen. Eine davon sei jedoch die Studie einer Forschergruppe um den Heidelberger Professor Alexander Wormit. „Sie zeigt, dass Musiktherapie in der Krebsbehandlung die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten deutlich steigern und das subjektive Schmerzempfinden verringern kann“, heißt es bei der Krankenkasse. Dänische Forscher wiederum hätten gezeigt, dass eine aktive Einzelmusiktherapie bei Kindern mit autistischen Störungen zu einem verbesserten Kommunikationsverhalten führte.

Die Musik sei ein sehr altes Medium, sagt Pfeifer. „Seit jeher haben Völker sie eingesetzt, um ihre Gesundheit zu erhalten. Das dient nicht nur zur Behandlung von Kranken, sondern wird auch zu präventiven Zwecken eingesetzt.“ Aus der neurobiologischen Forschung wisse man, das Musik etwas „Sonderbares“ bewirke: „Wenn wir Musik aktiv praktizieren und hören – nicht nur im Autoradio nebenher –, dann leuchten im Hirn alle Areale auf“, sagt Pfeifer. „Da gehen da oben alle Lichter an.“

Von Kathrin Drinkuth (dpa)